ギターアンサンブル譜の編曲はできてきたけど、冷静に考えたら効率的なアンサンブル練習の方法ってわからないや

という方もいらっしゃるかと思います。

なぜ編曲をするかって、おそらく多くの場合「どこかでその曲を発表する機会があるから」ですよね。

で、そのためには必ず「練習」という段階を経る必要があるはずです。

ギターアンサンブル編曲のコツを主としている本サイトですが、この記事では、せっかく作られた楽譜をより良い形で演奏していただくための、ギターアンサンブル練習のコツについて書いていきたいと思います。

※例によって長いので、結論だけ気になる方は「まとめ」部分だけ読んでいただけると嬉しいです。

目次

環境の準備

「雨風を防げ、外部の物音が邪魔にならない環境」を前提とし、以下のモノが準備できているか確認します。

・椅子

・足台

・譜面台

・メトロノーム(振り子式・電子式どちらでも可)

・時計

・パート譜

練習場所は、社会人の方であれば、レンタルスタジオや自治体運営のホール施設(の練習室)を使われるでしょうし、学生の方であれば学校の教室になるかと思います。

それらの場所であれば、おおよそ事足りているはずです。

椅子・足台・譜面台については、なるべく本番に近い姿勢で練習するためです。

メトロノームは、正確なテンポ・リズムで練習するために必要で、時計はまあ必須ではないですが、練習時間をしっかり区切るためにあった方が好ましいです。

パート譜については次の項目で触れます。

楽譜の確認

基本的にこの部分は問題ないかと思うのですが、徹底できていないと練習効率に大きく関わるため、念のため書いておきます。

アンサンブルで利用する楽譜について、以下の項目が欠けていないことを確認します。

・小節番号の記載

・リハーサルマーク(練習番号)の記載

・パート譜の準備

それぞれ以下に理由を書いていきます。

小節番号の記載

練習の効率に大きく関わるためです。

「〇小節目から練習するよー」といった意識合わせができないと、都度弾き始めの箇所を意思疎通するのも難しくなってしまいます。

楽譜作成ソフトをお使いであれば、多くの場合自動で採番されるはずですので、おおよそ問題ないかと思います。

手書きで楽譜を作られている方の場合は、必ず書いていただくようご留意いただけますと幸いです。

リハーサルマークの記載

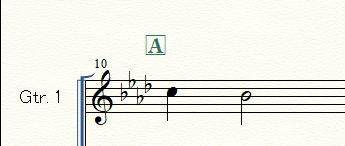

楽譜でフレーズの区切り部分によく書いてある、「Intro」とか「A」とかいうアレです。

お堅い言い方をすると「練習番号」といいます。

こういうやつですね。

こちらも上記の小節番号同様、練習効率に関わってきます。

というのも、多くの場合上記の小節番号よりも、「じゃあ『C』から合わせまーす」といったように、こちらの方が多く使われるからです。

こちらは楽譜作成ソフトを利用していても、自動では採番されないかと思います。

各楽譜作成ソフトの機能を用いて、必ず記載しておきましょう。

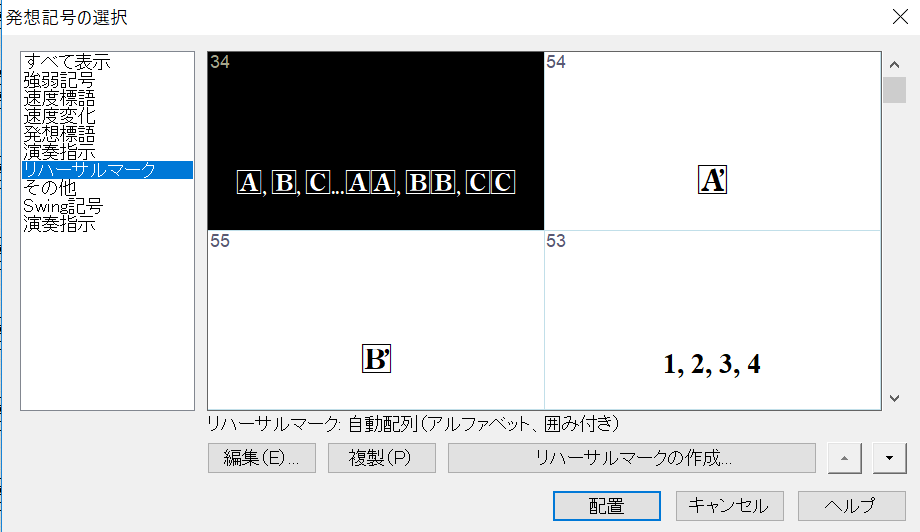

ちなみにFinaleのライト版「PrintMusic(プリントミュージック)」では、発想記号ツールからリハーサルマークを入力可能です。

↑この「自動配列」というのが便利で、1個目は「A」、次は「B」といった入力が可能です。間や先頭に入れた場合、良い具合に他の箇所も連動して更新されるので非常に楽です。

パート譜の準備

アンサンブル譜について、全体譜だけでなく、パート譜があると非常に良いです。

主な理由は、譜めくりの手間がなくなるためです。

もちろん、全体譜を見ることで得られる気付きも多いですが、パート練習の段階では練習効率を重視し、パート譜を用意しておきましょう。

楽譜作成ソフトを使われている方の場合、簡単な操作で作成可能なため、行っておきましょう。

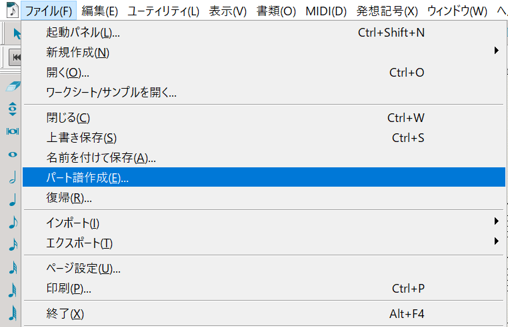

楽譜作成ソフト「プリントミュージック」では、「ファイル」→「パート譜作成」で一撃でパート譜が作れます。

ちょうど譜面台に乗っかるよう、A3(A4×2)サイズを目安に、見開き1枚で完結するサイズにしておくとベストです。

手書きで楽譜を作られている方にとっては、パート譜作成は大きな手間かと思います。

私も楽譜作成ソフトを使い始める前は、「全体譜を余分にコピーし、ハサミ・カッターで切り貼り」→「それを再度コピーしてパート譜化」といった作業をやったりしたものですが、分担してもなかなかの手間でした。。

手間は手間ですが、行っておくことで練習の大きな助けになりますので、各メンバーに協力してもらうなどして、パート譜を作成しておきましょう。

練習時間の区切り

基本的には60分単位で、「50分練習・10分休憩」などで良いかと思います。

というのも、人間の集中力はそんなに長く続かないからです。

もちろん、体力や体(主に手首・腰)への負荷を考慮し、90分単位や30分単位でも良いですが、重要なのは「区切りを設けること」です。

練習を仕切る立場にある方は、責任感諸々でハイになってしまうのか、時間を忘れて練習に没頭しがち・させがちです。

それが何を生み出すかというと、メンバー各位から

「おいおい、いつまで練習するんじゃ。一息入れたいわ。。」

などと思われ、モチベーションが下がる、という結果に他なりません。

…まあ上記は極端な例ですが、メリハリある練習の実現や、手首・腰の故障の防止などにもなりますので、時間を区切った練習を行うことを念頭に置いていただけると良いかと思います。

フレーズの区切り

基本的には、「リハーサルマークの単位で区切って練習」で良いかと思います。

※「Intro」だけ切り取って何回か練習、「A」のフレーズだけ何回か練習、というイメージです。

その中で難しいフレーズがある場合、そこだけを繰り返し重点的に練習、というのも有効です。それが速いフレーズなら、遅めのテンポから始め、段階的に速くしていくと良いです。※この時メトロノームが役に立ちます。

ちなみに、「リハーサルマークの切り替わり部分」の練習もしておくと好ましいです。

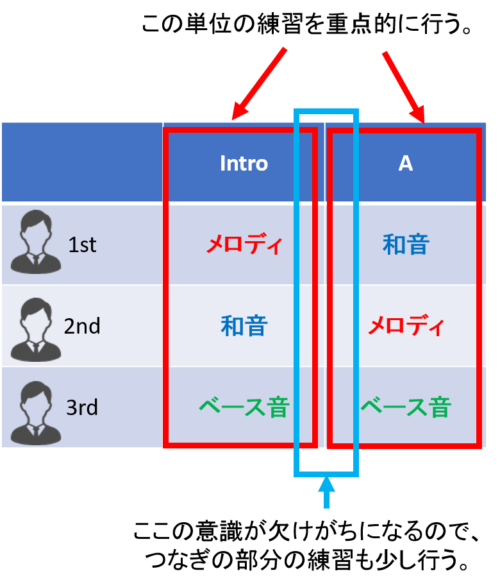

上記のように

・「Intro」を繰り返し練習

・「A」のフレーズを繰り返し練習

としていると、

通しで弾くときに「Intro」から「A」に入る部分でもたつく

といったことが起きがちです。

イメージ的にはこのようになります。

私も気づくまで時間がかかったのですが、「各リハーサルマーク毎に練習」では、リハーサルマークのつなぎの練習をする機会が少ないため、いざ通しで演奏をする際、

「あ、慣れてない、弾けねえ」

ということになりがちです。

頭の中で、「リハーサルマーク末尾のフレーズ終了=一区切り」という関連付けができてしまっているためですね。

その関連付けを防ぐ・あるいは消すため、「リハーサルマーク切り替わり部分」の練習も行っておきましょう。

「『Intro』最後の2小節~『A』3小節目まで」×3~4回、などで十分です。

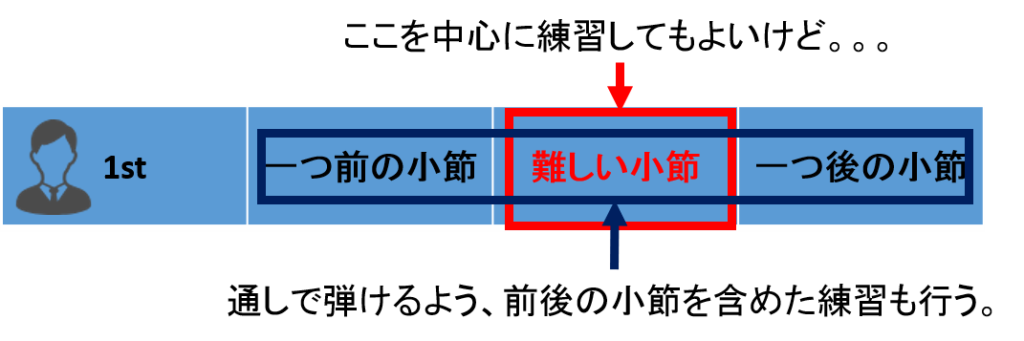

同様に、難しいフレーズのみを切り取って練習する場合は、その前後の小節も含めて行っておくと良いです。

こんな感じですね。

パート練習とアンサンブル練習の時間配分

「パート練習とアンサンブル練習の時間配分って、どれくらいにするべきなの?」

という疑問もあろうかと思います。

極論を申してしまえば、

「各パート単位で楽譜を一通り弾けないうちは、アンサンブル練習をしても仕方ない」

のですが、それでは苦行に他なりませんし、まあ固いことはおいておこうと思います。

少しでもアンサンブル練習を行うことで、練習自体のモチベーションも上がるでしょうから。

一口にアンサンブルといっても重奏形式か合奏形式かによって、バランスも変わってくるかと思います。

「各メンバーが一堂に会して練習を行うケース」を想定し、それぞれ練習時間の配分について書いていきます。

重奏形式の場合

アンサンブル練習中心で、「2:8」以上でアンサンブル練習の時間が多くて良いかと思います。

重奏の場合、往々にして各メンバーともに「それなりに弾ける」ケースが多いかと思います。

それに、「重奏=各パート1名」のため、「パート練習=個人練習」となってしまいます。

せっかく集まって練習しているわけなので、「時間を割いて個別に練習すべきフレーズが出てきた」といった状況でない限り、アンサンブル練習の時間を多めに割いた方が得策です。

…もちろん、

「集まったはいいけど、全員まるで弾けねえなこれ。」

といった笑える(笑えないか)状況の場合、パート練習もとい個人練習の時間を設けましょう。

合奏形式の場合

まずは、パート練習:アンサンブル練習が半々、「5:5」程度で良いかと思います。

本番が近いなど、各パートとも習熟し、パート練習の必要性が薄くなってきた場合は、アンサンブル練習の時間を増やし「3:7」などにしていくと良いかと思います。

合奏形式の場合、各パート複数名かつ、メンバー間の実力も均等でない場合が多いかと思います。

そのため、曲に取り組み始めた初期の段階では、「各メンバーとも楽譜を滞りなく演奏できること」を目標に、パート練習の時間を多めに確保しておきましょう。

また、曲に取り組み始めた初期の段階など、アンサンブルが通しで行えないほどパートの習熟度が低い状況の場合、パート練習の割合を増やすべきです。

アンサンブル練習の時間の割合について

上記と重複しますが、まとめも兼ねて書きますと、重奏形式の場合は8割、合奏形式の場合は5割から徐々に増やしていく、といった目安で行うと良いです。

各パートの習熟度が上がってきたり、本番が近くなってきているなど、アンサンブル練習の重要度が高くなってきたら、アンサンブル練習の時間を多めに確保してあげるようにしましょう。

時間割サンプル

「4.5時間(270分)自由に使える」・「曲はA~Dの4曲を練習する」という状況を仮定し、時間割のサンプルを書いておきます。

重奏形式の時間割サンプル

上記の通り、各曲毎にアンサンブル練習の時間を多めに確保します。

| 項目 | 詳細 | 時間(分) |

|---|---|---|

| 計 | 270 | |

| 準備 | ウォームアップ(各位自由に) | 10 |

| 曲A | パート練習 | 10 |

| アンサンブル練習 | 40 | |

| 休憩 | ー | 10 |

| 曲B | パート練習 | 10 |

| アンサンブル練習 | 40 | |

| 休憩 | ー | 10 |

| 曲C | パート練習 | 10 |

| アンサンブル練習 | 40 | |

| 休憩 | ー | 10 |

| 曲D | パート練習 | 10 |

| アンサンブル練習 | 40 | |

| 休憩 | ー | 10 |

| まとめ | 総括・不足部分の重点練習 | 20 |

合奏形式の時間割サンプル

前半は各パートに分かれてパート練習を行い、後半で一堂に会してアンサンブル練習を行うイメージです。

本番が近い時期など、状況に応じてアンサンブル練習の時間の割合を増やしても良いかと思います。

| 項目 | 詳細 | 時間(分) |

|---|---|---|

| 計 | 270 | |

| 準備 | ウォームアップ(各パート毎に実施) | 10 |

| 曲A | パート練習 | 25 |

| 曲B | パート練習 | 25 |

| 休憩 | ー | 10 |

| 曲C | パート練習 | 25 |

| 曲D | パート練習 | 25 |

| 休憩 | ※アンサンブル練習の準備 | 10 |

| 曲A | アンサンブル練習 | 25 |

| 曲B | アンサンブル練習 | 25 |

| 休憩 | ー | 10 |

| 曲C | アンサンブル練習 | 25 |

| 曲D | アンサンブル練習 | 25 |

| 休憩 | ー | 10 |

| まとめ | 総括・不足部分の重点練習 | 20 |

まとめ

ギターアンサンブルの練習を行うにあたっては、以下の項目に留意する。

〇環境の準備

椅子・足台・譜面台を用意し、本番に近い環境で練習できるようにする。

正確なテンポで練習できるよう、メトロノームも用意しておく。

〇楽譜の確認

小節番号・リハーサルマークが記載された楽譜を用意し、練習箇所の意思疎通が効率良く行えるようにする。

また、見開き1枚で曲全体を見渡せるパート譜を必ず用意する。

〇練習時間の区切り

例えば60分単位で「50分練習:10分休憩」など、区切りを設けてメリハリをつけ、手首の故障などを防止する。

〇フレーズの区切り

基本的にリハーサルマーク単位で行う。

リハーサルマークの切り替わり部分の練習も適宜行い、切り替わり部分でもたつくことのないようにする。

〇パート練習とアンサンブル練習の時間配分

重奏の場合はアンサンブル練習の割合を多めに、「2:8」以上を目安にする。

合奏の場合はパート毎の習熟度を上げるべく、パート練習の時間も確保し「5:5」を目安として、状況に応じてパート練習・アンサンブル練習の比率を調整する。

ここまで読んでいただきありがとうございました。